我是1953年从清华附小毕业的学生。童年时,我的妈妈身患脊椎结核,躺在石膏床上10年之久。我有一个比我大两岁的姐姐和一个小4岁的弟弟,家里没有多余的人照顾我。当时清华大学还没有幼儿园,爸爸就把我送到二校门西边的成志学校,学校欣然接纳了我,那时我刚刚4岁。当时一年级和二年级在同一个大教室里上课。我被老师安排在一年级第一排最右边的座位上,一个人坐两个人座位。老师给了我一个大字本和一枝铅笔。我很乖,上课从不说话,可老师讲课我也听不懂。只有老师教唱歌和讲故事的时候我才会认真听讲,其他时间我就在大字本的每个米字格中间歪歪扭扭地画上一横,或趴在桌子上睡觉,要不就坐在椅子上想自己的小心事。

后来,学校搬到普吉院西边,每个班级都有了自己的教室,一年级也来了新的班主任——李葆淑老师。李老师是一位和蔼可亲的中年女教师,对学生总是以表扬为主。每天上课前她都会关心地问问每个同学的情况,如果哪位同学生病好了来上课,她就会非常亲切地问一下“好了吗?还发烧吗?”为了提高同学们的学习兴趣,每堂大字课前,李老师都会举着她的大毛笔,让同学给笔尖拔毛。在写得好的字上,老师都会用红笔圈上一个大圆圈。对淘气的同学,只要有一点进步,老师就会给予鼓励和表扬。

那时,因为家里需要爸爸照顾的事情太多,不能每天给我梳头,两三天才能给我梳一次小辫。李老师知道我的家庭情况后,每当给同学们默写生字时,总会悄悄地站在我的后面,给我梳头编小辫。李老师给予我的母亲般的关爱,使我从一个不懂得学习的小孩子慢慢对学习产生了兴趣,上课能认真听讲,越来越自信,不仅顺利地从清华附小毕业,并且被保送到北京女十三中(当时清华没有高中)。高三毕业后,我还考上了清华大学自动控制系,那时我才16岁。

在上小学时,我们就知道解放前李老师是中共地下党员。1949年解放后不久,李老师被调到全国妇联工作。1963年暑假,我们大学四年级的时候,几个同学相约,专门到家里去看望李老师。李老师用她的真诚和爱心,使我从拖着鼻涕、没人愿意和我玩的小丫头,成长为一个知道学习,懂得努力,充满自信的学生。李老师的为人影响了我的一生。

在我们上一年级时还来了一位年轻帅气的美术老师——吴承露。当时吴老师穿着一件白衬衫和一条土黄色的西裤,带着一副白框眼镜。第一堂美术课,他站在黑板前,一手插着腰,一手拿着粉笔,在黑板上画出一个鸡蛋,然后在鸡蛋的大头上面又画了一个小圆,接着在小圆上加上一个尖嘴,画了一只眼睛和一个鸡冠子,又在鸡蛋上加了一只翅膀,瞬间,一只活灵活现的母鸡跃然黑板之上,把我们都看呆了。当时我因为年龄太小,不会画画,那学期美术不及格,爸爸为此带我去找吴老师。我家住在新西院,吴老师住在旧西院。吴老师对爸爸说,没关系,她太小了。于是老师给了我好多小画片,都是非常简洁的铅笔画。如太阳落山、大雁南飞、渔翁钓鱼、山村景色……这些画片一下子使我看到了自然界的抽象美丽和幽静,原来,美景可以用这样简单的线条来描绘。我从这些小画片中学会了欣赏大自然的美,并开始对美术产生了兴趣。

有一年春天,刚过五一节,教我们音乐的杨亦馨老师穿了一条漂亮的裙子来上课。同学们非常好奇,在音乐教室门外起着哄地大叫:“臭美,臭美……” 后来在一堂美术课上,吴老师问大家:你们臭美不臭美?全班同学齐声高喊:“不臭美!不臭美!” 吴老师接着又说,那你们为什么不找个麻袋来,把麻袋下面的两个角,剪出两个洞,把两条腿从洞里伸出来,再在麻袋上面挖出两个洞,把两只胳膊也伸出来,用绳子把麻袋口系在脖子上呢?同学们都笑了。吴老师话锋一转,接着说,爱美是美德,人人都爱美,也应当爱美。

吴老师在美术课中不仅教我们画画,还教我们做手工、雕刻、花布设计、名画欣赏等,有时还会给我们讲一些审美的基本知识。我们也欣赏过吴老师的画作,如颐和园内各景点的水彩画。吴老师的美术课不是简单的图画课,是在培养孩子们欣赏美术、理解美术和运用美术,培养我们的美术情操,使我们受益匪浅。受吴老师的影响,我从那时开始对美术产生了浓厚的兴趣。直到现在,我每年都要去美术馆参观各类美术展览,欣赏不同类型的美术作品。

吴老师在教我们美术课的同时,还在教清华大学建筑系学生的写生课。现在在十三陵水库的蓄能电站上还有吴承露老师的亲笔题词。

在吴老师晚年时,我曾到清华校医院去看过他老人家。吴老师告诉我,他在北京解放前夕,曾和画家张大千住在颐和园长廊起点的一个月亮门内。现在我每次去颐和园走路和唱歌时,都会专门过小桥走到月亮门前,怀念敬爱的吴老师。

我们能在人生接受教育的启蒙阶段遇到这样一位有才华、有爱心、懂教育的美术老师,是我们全体同学的幸运。

赵晓东老师是我们的体育老师。赵老师大约是在我们四五年级时来到学校的。自从赵老师来到学校以后,我们才真正开始有了体育课。记得每堂体育课一开始,赵老师都要反复强调做好准备活动的重要性。做任何一个动作时,一定要做好保护,不能乱开玩笑,防止发生危险。赵老师教给我们的这种良好的锻炼习惯使我受益一生,我在体育锻炼时从未受过伤。

赵老师还发现了我的运动天赋。上初中后,赵老师带着我们清华附中的三位同学,代表北京市参加1956年在青岛举办的全国第一届青少年运动会。我参加了女子少年组比赛,获得200米第四名和4x100米接力第二名的好成绩。我考上清华大学后,参加北京市历年高校运动会三项全能比赛,打破过北京市高校记录,并获得一级运动员称号。体育精神是不怕困难、坚持奋斗的精神,这种精神激励着我,在我一生的学习、工作和生活中都起到了重要的作用。

我永远尊敬和怀念教我们知识,教我们做人的清华附小的启蒙老师们!

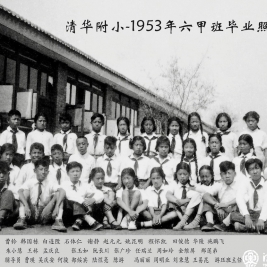

- 1963年小学同学探望李老师时的合影。前中:李葆淑老师;同学自左起:王易昆、曹瑛、施鹏飞、阮长川、郑绥滨、朱天相